An. Fac. med. vol.81 no.1 Lima ene./mar. 2020

INTRODUCCIÓN

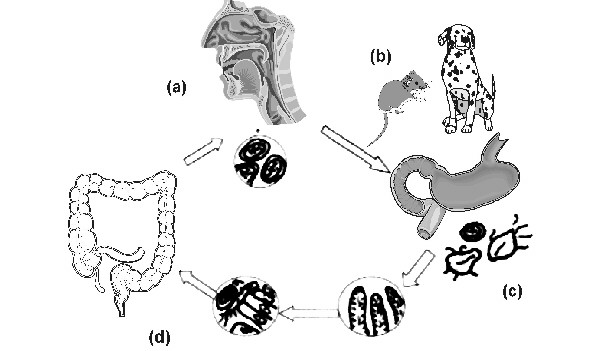

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en el 2018, el 25% de la población mundial estaba infectada con parásitos, específicamente del grupo perteneciente a los helmintos, afectando sobre todo a países subdesarrollados 1. Las parasitosis son infecciones intestinales que ocurren por la ingesta de quistes, huevos o larvas, siendo los helmintos aquellos parásitos que tienen entre 1 mm y 1 metro o incluso mas, clasificándose en nemátodos o gusanos cilíndricos (Enterobious vermicularis, Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides, Ancilostoma, y Strongiloides) y en platelmintos o gusanos planos (Hymenolepis nana, Tenia saginata y Tenia solium o cisticerco) 2.

El impacto de las parasitosis por helmintos se vincula con anemia, deterioro del estado nutricional, físico y cognitivo, debido a que afectan la mucosa intestinal, sus funciones de absorción y digestión, sangrado crónico intestinal, pérdida de proteínas y de fierro, incremento de la malabsorción de nutrientes, diarrea y disentería 1,3.

En países desarrollados como España, la prevalencia de parasitosis es menor del 30% 4. En América Latina, la prevalencia está por encima del 20% pudiendo llegar a ser mayor del 50% dependiendo de la subregión de las américas y del grupo poblacional 5. En el Perú, no se ha reportado un estudio que mida la prevalencia de parasitosis a nivel nacional o regional, reportándose frecuencias sólo a nivel distrital o comunitarios de algunos departamentos del país, todas superiores al 50% 6-9; sin embargo, en un estudio de la Organización Panamericana de la Salud realizado el 2013, en donde en base a modelos estadísticos hacen estimaciones de las prevalencias y costos para los países de América Latina, estimaron que Perú tendría una prevalencia de parasitosis por helmintos de 28,6% en población escolar y que se requeriría más de 3 millones de dólares solo en la compra de albendazo y mebendazol, como parte de una campaña preventiva, identificándose como factores de riesgo asociados a parasitosis el nivel de educación, vivir en hacinamiento y la cobertura de servicios básicos en Latinoamérica 10.

Por otra parte, actualmente existe un acuerdo mundial para reducir las enfermedades parasitarias debidas a helmintos y así disminuir su impacto en la salud de la población, por lo cual la OMS ha expresado la necesidad de mapear la prevalencia de las parasitosis en América Latina y el Caribe 11. En ese marco, y debido a la carencia de estudios nacionales sobre la prevalencia de parasitosis, consideramos que el presente artículo, al ser el primero que mida la prevalencia de helmintiasis a nivel nacional, proporcionará una línea de base que servirá para medir el impacto de las intervenciones en nuestro país. Así, el objetivo del presente estudio fue determinar la frecuencia de parasitosis en general y la frecuencia por tipo de parásito en el grupo de helmintos en el año 2017, así como determinar la tendencia de los mismos entre los años 2010 a 2017 a nivel nacional y regional.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Análisis de base de datos secundaria. La base de datos utilizada fue la del Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud (HIS), en la cual se registran los diagnósticos (según el sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10 llamado CIE10) de las atenciones de todas las personas, que acudieron a los establecimientos de salud públicos de nivel nacional, regional y distrital. La información analizada correspondiente al periodo 2010-2017, la cual pasó previamente por un control de calidad en la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud que tuvo el siguiente proceso: (i) Acopia de la data, (ii) proceso de códigos equivalentes, (iii) análisis de registros duplicados (el porcentaje promedio de duplicados en la base del HIS estuvo entre 6% y 12%), (iv) validación de ingreso de datos y (v) acopio de data validada a nivel nacional.

Población y muestra

La población del estudio fue la totalidad de las personas que fueron atendidas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud de todos los niveles de atención, la cual fue 110 914 026 personas atendidas durante el periodo 2010-2017.

Variables del estudio

Variables resultado: (i) porcentaje de personas atendidas que tuvieron como diagnóstico algún parásito, (ii) porcentaje de personas atendidas que tuvieron como diagnóstico algún helminto y (iii) porcentaje de personas atendidas por tipo específico de helminto identificado en el diagnóstico. Variables independientes: (i) año de atención en el establecimiento de salud, (ii) región o departamento y (iii) Tipo de helminto. Covariables: (i) edad categorizada por etapas de vida: de 0 a 11 años, de 12 a 17 años, de 18 a 29 años, de 30 a 59 años y de 60 a más y (ii) sexo de la persona atendida.

Análisis estadístico

Se utilizaron los siguientes softwares: Excel 2016 para el cálculo de frecuencias, el software Joinpoint 4.6.0.0 del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos de Norte América para el análisis de tendencias, el software Stata 14 para la elaboración de gráficos matriciales y QGUIS 3.2.2. para la elaboración de mapas. Análisis descriptivo: las variables categóricas se presentaron en frecuencias o porcentajes, no hubo variables cuantitativas continuas en el estudio. Para el análisis de tendencias se modelaron los porcentajes de cada parásito a través del desarrollo de modelos de regresión segmentada cuyo producto fue el promedio anual del cambio porcentual, que permitió identificar en cuánto se redujo o aumentó el porcentaje de parasitosis anualmente.

RESULTADOS

De las 110 914 026 personas atendidas en el periodo 2010 al 2017, el 61,1% fueron mujeres, 57,2% igual o mayor de 18 años y 24,4% fueron atendidos en Lima, manteniéndose estas proporciones aproximadamente constantes cada año durante el periodo 2010 -2017 (Tabla 1).

Tabla 1. Características demográficas de la población atendida en el Ministerio de Salud entre los años 2010 a 2017 en el Perú.

| Variables | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sexo | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |

| Hombres | 4735649 | 39% | 4614222 | 38% | 4895874 | 39% | 5570796 | 39% | 5862433 | 39% | 6098081 | 39% | 5967850 | 39% | 5415254 | 39% | 43160159 | 39% |

| Mujeres | 7482991 | 61% | 7394519 | 62% | 7694564 | 61% | 8554016 | 61% | 9113709 | 61% | 9572653 | 61% | 9449495 | 61% | 8491920 | 61% | 67753867 | 61% |

| Etapas de vida | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |

| 0 años - 11 años | 4462711 | 37% | 4347095 | 36% | 4313046 | 34% | 4703575 | 33% | 5004008 | 33% | 5122061 | 33% | 4760048 | 31% | 4285064 | 31% | 36997608 | 33% |

| 12a - 17a | 1106483 | 9% | 1089557 | 9% | 1188921 | 9% | 1397322 | 10% | 1441371 | 10% | 1434947 | 9% | 1478763 | 10% | 1333724 | 10% | 10471088 | 9% |

| 18a - 29a | 2601151 | 21% | 2555883 | 21% | 2680790 | 21% | 2919517 | 21% | 3108541 | 21% | 3220264 | 21% | 3212614 | 21% | 2840932 | 20% | 23139692 | 21% |

| 30a - 59a | 3124108 | 26% | 3072245 | 26% | 3316162 | 26% | 3774610 | 27% | 4100719 | 27% | 4371353 | 28% | 4420333 | 29% | 4030058 | 29% | 30209588 | 27% |

| 60a > | 924187 | 8% | 943961 | 8% | 1091519 | 9% | 1329788 | 9% | 1321503 | 9% | 1522109 | 10% | 1545587 | 10% | 1417396 | 10% | 10096050 | 9% |

| Total | 12218640 | 100% | 12008741 | 100% | 12590438 | 100% | 14124812 | 100% | 14976142 | 100% | 15670734 | 100% | 15417345 | 100% | 13907174 | 100% | 110914026 | 100% |

En el 2017 de los 13 907 174 atendidos, 686 023 (4,9%) presentaron parasitosis de los cuales 458 174 (3,3%) fueron por helmintos. Por grupo etario el 9,5% (407 934/ 4 285 064) de los niños de 0 a 11 años, 5,3% (71 173/ 1 333 724) adolescentes de 12 a 17 años, 2,2% (63 101/2 840 932) jóvenes de 18 a 29 años, 2,6% (105 653/4 030 058) adultos y 2,7% (38 162/1 417 396) adultos mayores presentaron parásitos. En los 8 años previos, la prevalencia de parasitosis en general y por helmintos tuvo una tendencia descendente, presentando una reducción promedio de 8,8% y 11,3% cada año respectivamente (Figura 1).

A nivel regional, 5 departamentos presentaron los mayores porcentajes de parasitosis general del total de personas atendidas en el 2017: Loreto (32,4%) San Martín (12,0%) Ucayali (9,5%), Amazonas (9,3%) y Pasco (9,2%) y los departamentos con menores porcentajes fueron Tacna (1%), Puno (1,4%), Moquegua (1,6%), La Libertad (2,2%) y el Callao (2,4%). El 68% (17/25) de las regiones presentaron un descenso progresivo en el porcentaje de parasitosis, teniendo una mayor reducción porcentual Amazonas (22,4% anual), Huánuco (20,8% anual), La Libertad (18,5% anual), Cajamarca (17,9% anual) y Huancavelica (17,0% anual). Lima, Callao, Ica, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco mantuvieron un porcentaje de parasitosis aproximadamente constante durante todo el periodo (Figuras 1 y 2).

Figura 2. Mapa de porcentaje de parasitosis en general y por helmintos por departamento, Perú, 2017.

Por helmintos, del total de atendidos en el 2017, diez departamentos superaron el porcentaje nacional (3,3%): Loreto (12,8%), San Martín (8,9%), Pasco (8,0%), Ucayali (7,6%), Amazonas (6,3%), Huánuco (5,3%), Ayacucho (4,1%), Apurímac (4,1%), Tumbes (4%) y Huancavelica (3,5%). Las 4 regiones con menores porcentajes fueron Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa, todas con menos de 1,6%. La mayoría de los departamentos (68%) presentaron una tendencia descendente, las mayores reducciones promedio anuales fueron de Amazonas (25,4%), Huánuco (22,5%), Cajamarca (21,3%), La Libertad (20,1%) y Huancavelica (18,3%). El resto de departamentos no tuvieron cambios significativos (Figura 2).

Por tipo de helmintos, ascaris y enterobiasis fueron diagnosticadas con mayor frecuencia, representando en el 2017 cada una el 0,3%, observándose una reducción de 82,2% y 61,6% respectivamente, en relación al porcentaje que presentaron en el 2010: ascaris (1,9%) y enterobios (0,9%). El resto de helmintos han representado menos del 0,05% durante todo el periodo de estudio. La tendencia por tipo de helmintos fue descendente en la mayoría de las regiones, observándose una reducción promedio anual de 23,4% en ascaris, 18,4% en trichuriasis, 13,0% en enterobiasis, 8,3% en teniasis y 7,7% en estrongiloidiasis a excepción de cisticercosis que presentó una tendencia ascendente observándose un aumento del 6,8% anual. Equinococosis no tuvo mayores cambios durante los últimos 8 años.

En ascaris, ocho departamentos superaron la cifra nacional (0,3%) en el 2017: Loreto (2,4%), San Martín (1,9%), Ucayali (1,5%), Amazonas (1%), Pasco (0,8%), Huánuco (0,6%), Apurímac (0,6%) y Cuzco (0,5%); la tendencia en el 84% (21/25) de los departamentos fue descendente, presentado una mayor reducción promedio anual: Lambayeque (36,3%), Apurímac (34,5%), Huánuco (34,4%) y Huancavelica (31,9%). Callao presentó una reducción progresiva que no llegó a ser suficiente para ser considerada aún una tendencia. Tacna, Moquegua y Madre Dios no presentaron cambios importantes (Figuras 3 y 4).

Figura 4. Mapa de porcentaje de parasitosis por áscaris y enterobiasis por departamento, Perú, 2017.

En enterobiasis, 10 departamentos superaron la cifra nacional (0,3%) en el 2017: Ica (1%), Tumbes (0,9%), Lambayeque (0,6%), San Martín (0,6%), Piura (0,6%), Callao (0,5%), Lima (0,5%), Amazonas (0,4%), Pasco (0,4%) y Arequipa (0,4%). Durante el periodo 2010-2017, 76% (19/25) de los departamentos presentaron una tendencia descendente, las mayores reducciones promedio anuales fueron de Amazonas (28,6%), Apurímac (27,7%) y La Libertad (25,7%). Tacna presentó una reducción progresiva, aunque no llego a ser tendencia. Moquegua, Callao, Madre de Dios, Pasco e Ica no presentaron mayores cambios (Figuras 3, 4 y 5).

DISCUSIÓN

La frecuencia de parasitosis en la población general en el 2017 fue de 4,9%, casi la tercera parte de lo reportado en Río de Janeiro (17,5%) en esa misma población el mismo año, y mucho menor a lo reportado en La Plata, Buenos Aires, Argentina (67%) en una población en la que solo 10% eran adultos en el 2014. Cuando la comparamos con otros datos peruanos es ligeramente menor al rango de prevalencia (6,8% a 18,4%) de los estudios identificados en el mapeo de prevalencia de helmintos en América Latina y el Caribe publicado por la Organización Panamericana de la Salud en el 2011, el cual se realizó en población de 1 a 14 años de edad 5,12,13.

Por departamento, el porcentaje de parasitosis fue mucho menor que lo reportado en los diferentes artículos peruanos de nivel regional, reportándose desde un 30,4% en Piura en el 2014 hasta un 97,6% en Huánuco en el 2010; sin embargo, es importante mencionar que, salvo 2 artículos de Puno (publicados en el 2002 y 2003, donde la prevalencia en la población general fue: 67,6% en el ámbito urbano, 88,6% en el ámbito rural y 91,2% en 6 comunidades rurales), todos fueron realizados en población escolar (6,8,14,15.

Entre los años 2010 a 2017, la prevalencia de parasitosis en general y por helmintos tuvo una tendencia descendente, reduciéndose promedio 8,8% y 11,3% cada año respectivamente, esta tendencia coincide con lo reportado por Nilanthi R de Silva et al, quienes encontraron que de 1994 al 2003 la prevalencia de parasitosis por helmintos (ascaris, trichuris y uncinarias) se redujo dramáticamente tanto en América Latina como en Asia, probablemente debido a las intervenciones de control realizadas, así como al crecimiento económico observados en amas regiones, observándose lo contrario en África Subsahariana donde la tendencia fue más bien ascendente 16.

Áscaris y enterobiasis fueron las 2 helmintiasis con mayores prevalencias durante los años 2010 a 2017, siendo ambos diagnosticados en el 0,3% de personas atendidas durante el 2017 en nuestro país, coincidiendo con otros países donde fueron reportados con mayor frecuencia, pero en mayor porcentaje, como en Colombia 2010: ascaris 10,7% y sin reportes de enterobios; Ecuador 2017: ascaris 0,7% y sin reportes de enterobios; Chile 2016: ascaris 1% y sin reporte de enterobios; Uruguay 2017: ascaris 6,6% y enterobios 5,7%. La población de estudio que utilizaron los estudios mencionados, correspondió a población de niños entre 5 meses y 11 años 17,18,19,20.

Al interior del país, igual que lo observado a nivel nacional e internacional, ascaris es la helmintiasis que se diagnosticó en mayor porcentaje, no sucediendo lo mismo con enterobiasis (que solo predominó en Lima con un 66% en un estudio en el 2008 que se realizó en una población de niños de 1 a 4 años de tres guarderías infantiles de San Juan de Lurigancho), ya que este último fue desplazado por trichuris o teniasis en el Cuzco en el 2015 (ascaris 14,2% y trichuriasis 1,3%), y Puno (En el 2003 ascaris 29,7% urbano, 51,4% rural y trichuriasis 13,5% urbano y 42,9% rural y en 2002 en comunidades rurales: ascaris y teniasis ambas con 2,2%) 8,15,21,22.

La mayoría de los artículos publicados tienen como unidad de investigación la población de una localidad invitada a participar en el estudio (90 % escolar), a diferencia del presente estudio, en donde la unidad de investigación fue un individuo de cualquier edad que acudió a un establecimiento de salud buscando atención médica.

Debido a que el estudio fue realizado en población atendida en un establecimiento de salud, la extrapolación de los resultados estará limitada a la población que busca atención médica. Es importante mencionar que la base de datos del HIS, la cual contiene el registro de todas las atenciones de los establecimientos de salud del país, ha tenido modificaciones en el tiempo con el objetivo de mejorar la calidad de la data; por ejemplo, capacitación constante del recurso humano y mejoramiento del desarrollo del software, de los flujos y operaciones de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación). Como consecuencia, la calidad de la información no es uniforme en el tiempo, lo cual podría haber afectado la comparabilidad durante los años que conformaron el periodo de estudio 23. Otras limitaciones son la probabilidad de subregistros y al ser un análisis de base de fuentes secundarias, no fue posible determinar si se realizaron o no métodos diagnósticos confirmatorios.

Al contar con información a nivel nacional y regional, y conocer la tendencia, el presente estudio servirá de línea de base medir el impacto de las futuras intervenciones dirigidas a disminuir la frecuencia de los parásitos que producen más daño en la salud pública, así como también servirá para su monitoreo, tanto por los tomadores de decisiones como para los ciudadanos.

En conclusión, la prevalencia de parásitos en nuestro estudio en el 2017 fue menor a lo reportado por el estudio de prevalencia de la Organización Panamericana de la Salud en el 2011, y menor a lo reportado en otros estudios nacionales por helmintos o por tipo específico de helmintos a nivel regional, lo cual sumado a la tendencia descendente observada entre los años 2010 a 2017 tanto de la frecuencia de parásitos en general como por helmintos, sugiere que las intervenciones realizadas durante este periodo de tiempo podrían haber tenido un impacto positivo en la reducción de dichas prevalencias. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que son pocos los estudios que miden la prevalencia de parásitos en la población general y que la mayoría se realiza en población escolar que tiende a tener prevalencias más altas y que nuestro estudio fue realizado en la población que acude por atención en un establecimiento de salud, en quienes se hace un descarte de parasitosis dentro de una lista de patologías presuntivas. Por último, la prevalencia de parásitos puede variar, dependiendo del país, región o departamento, ámbito, tipo de población y pruebas utilizadas.

Se recomienda realizar una encuesta nacional que cuantifique el porcentaje real de parásitos en la población general e identifique las especies más frecuentes por departamento, así como la realización de estudios analíticos (que identifiquen los principales determinantes de la parasitosis en nuestro país) y de costo-efectividad que evalúen las intervenciones.

AGRADECIMIENTOS

A la Lic. Gladys Garro Núñez, Directora Ejecutiva de la Oficina de Gestión de la Información por facilitarnos el acceso a la base de datos HIS del MINSA y al Dr. Eduardo Falconi Rosadio, miembro del equipo técnico de la Unidad funcional de Intervenciones Estratégicas del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, por sus sugerencias y recomendaciones.